※このサイトは楽天インシュアランスプランニング株式会社が運営し、掲載する保険会社に一括して見積もりを依頼するサービスを提供しています。

(最終更新日:2021年7月9日)

自動車保険には保険会社が用意しているさまざまな割引制度がありますが、その1つが「運転者限定特約」です。運転者限定特約とは、補償される運転者の範囲を限定する特約です。運転者の範囲を狭くするほど保険料が割引されるため、正しく設定することにより保険料を抑えられるというメリットがあります。この記事では運転者限定特約とは何か、「本人限定」「夫婦限定」「家族限定」など運転者の範囲はどのように設定するのかをわかりやすく解説します。さらに、運転者限定特約の見直しの適切なタイミングや家族の範囲についての注意点もご紹介します。

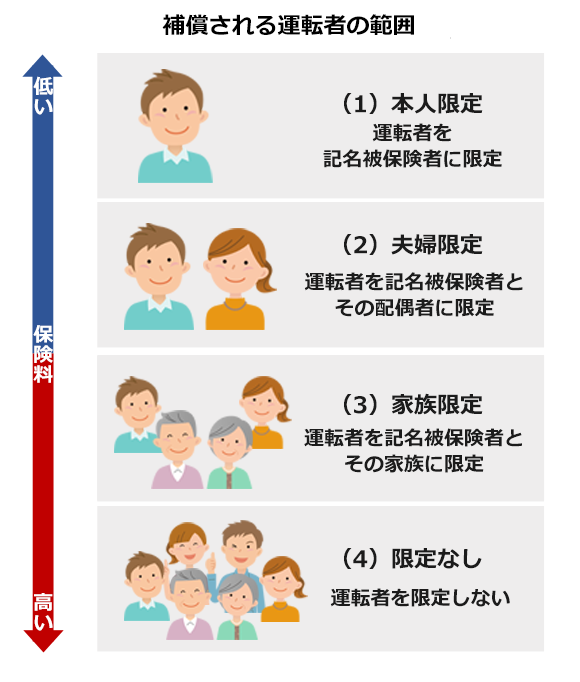

運転者限定特約とは、「本人だけ」「夫婦だけ」「家族だけ」など、自動車保険で補償される運転者の範囲を限定する特約です。運転者の範囲を限定するほど事故のリスクは低くなるため、この特約を付帯すると保険料の割引を受けることができます。補償される範囲の区分は保険会社によって異なりますが、一般的には「本人限定」「夫婦限定」「家族限定」「限定なし」の4つの区分に分かれます。

具体的には、運転者を記名被保険者だけに限定する「本人限定」が最も割引率が高く、運転者の範囲を限定しない「限定なし」が最も割引率が低くなります。選択した運転者の範囲から外れる方が事故を起こした場合には補償は受けられませんので、車を運転する方に合わせて、適切に運転者の範囲を設定することが重要です。それぞれについて詳しく見ていきましょう。

※上記の分類は保険会社によって異なります。

「本人限定(本人型)」とは、自動車保険の補償範囲を本人(記名被保険者)に限定するものです。上の図でご紹介した4つの区分のうち補償範囲が最も狭いのがこの「本人限定」です。「本人限定」は、記名被保険者(車を主に運転する方)が運転する場合しか補償されず、仮に家族が車を運転して事故を起こしてしまっても補償の対象とはなりません。しかし、補償範囲が狭くなることによってリスクが低くなるため、保険料は最も低くなります。したがって、記名被保険者だけが車を運転する場合には「本人限定」を選ぶと保険料を抑えることができるでしょう。

「夫婦限定(夫婦型)」とは、自動車保険の補償範囲を記名被保険者とその配偶者に限定するものです。「本人限定」の次に運転者の範囲が狭いのが「夫婦限定」です。「夫婦限定」では、記名被保険者とその配偶者に補償の範囲を限定します。ここでいう配偶者には、内縁関係も含みます(各保険会社で定められた一定の条件を満たしている場合に限ります)。ただし、「夫婦限定」を選択すると、子どもなどの家族が運転して事故を起こした場合に、補償の対象とはなりません。夫婦以外の方が運転する可能性がないか確かめてから選択しましょう。

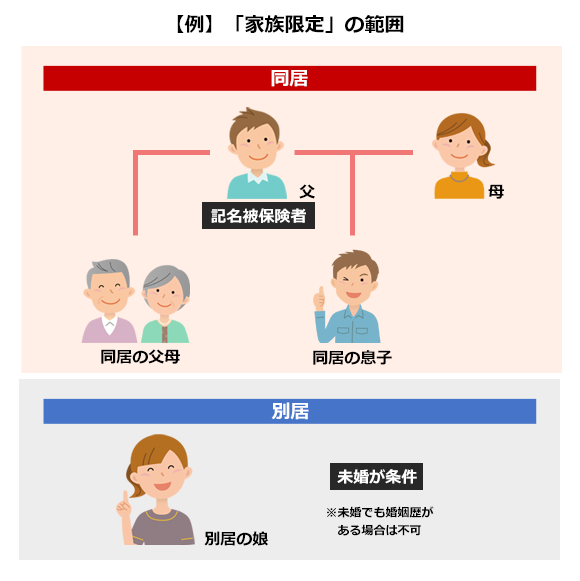

「家族限定(家族型)」とは、自動車保険の補償範囲を記名被保険者とその家族に限定するものです。具体的には、記名被保険者、その配偶者、同居の親族、別居の未婚の子です。一般的に同居の家族とは、同一住居に居住している親族(6親等内の血族・配偶者・3親等内の姻族)です。一般的に、生計の同一性や扶養関係は問われません。

「限定なし」は、自動車保険の補償範囲を限定しません。運転者を限定しないので、同居していない親族や友人、友達などの他人であっても補償を受けられます。これらの方が車を運転する可能性がある場合は、運転者の範囲として「限定なし」を選択するのがよいでしょう。一方、記名被保険者、記名被保険者の配偶者、保険会社が定める家族しか運転しない場合には適切とはいえません。運転者限定特約なしは割引率が最も低いからです。車の使用状況に合わせて、運転者の範囲を設定しましょう。

運転者限定特約を設定することは、保険料を抑える方法の1つになるでしょう。上手に活用するためにも、それぞれの設定の範囲をよく確認し、日常生活で、家族の中で誰が車を運転するのか、他人に車を貸すことがあるのかをよく確認することが重要です。

例えば、夫婦で免許を持っているが妻はまったく運転しないのであれば、夫のみの「本人限定」にしておき、子どもが産まれて子育てするにあたり妻も自動車の運転が必要になったら、夫婦限定に変更するなど、ライフスタイルにあわせて運転者限定の設定を変更しましょう。

「本人限定」「夫婦限定」「家族限定」など、運転者の範囲を限定することにより保険料を抑えることができるメリットがある運転者限定特約。しかし、範囲外の運転者が補償されなくなる点には注意が必要です。例えば、運転者の範囲を「本人限定」で設定したのちに、補償範囲に含まれない方が一時的に運転する必要が出た、という場合もあるかもしれません。そのようなときにはどうすればよいのでしょうか?具体的には以下のような方法が検討できます。

本人限定の補償範囲に含まれない方が一時的に運転をする必要が出た場合、運転者の範囲を実際の状況に合わせて一時的に変更することも方法の1つです。例えば「子どもが一時的に帰省する」といった場合には、運転者限定特約を解除したり、本人限定から家族限定に変更したりするなど、加入している保険会社に連絡をして手続きを行いましょう。

本人限定の補償範囲に含まれない方が一時的に運転をする必要が出た場合、短期で加入できる自動車保険に入ることも方法の1つです。「ドライバー保険(自動車運転者損害賠償責任保険)」は、自動車を所有していない人が、他人の自動車を借りて運転している間に起こした事故に対して、保険金を支払う保険です。1年単位で加入するものが一般的なので、年間に何度も運転する場合に向いているかもしれません。補償内容は主に「対人賠償」「対物賠償」「自損事故」などになります。ただし、借りた自動車に対する損害賠償や、同居の親族が所有する自動車を運転しているときに発生した損害および傷害などは補償の対象にはなりませんので、友人・知人などが運転する場合に適しているでしょう。

本人限定の補償範囲に含まれない方が一時的に運転をする必要が出た場合、短期で加入できる自動車保険として、(2)ではドライバー保険を上げました。その他に短期で加入できる自動車保険に「1日自動車保険(1日単位で契約できる自動車保険)」があります。これは、その名のとおり1日単位で契約できる自動車保険です(名称は保険会社により異なります)。補償内容は、「対人賠償」「対物賠償」「自損事故」のほか、「車両保険」についても選ぶことができるケースが多くなっています。別居で既婚の子どもが帰省して、親の車を運転する場合などに活用できるでしょう。

運転者限定特約を設定してしまうと、記名被保険者以外の人が運転して事故を起こした時には補償の対象にならないので、記名被保険者以外が運転するときは上記のような対処方法を覚えておきましょう。

なお、お酒を飲んだ時などに運転を「代行」に依頼し、運転代行業者が事故を起こしてしまった場合は、自動車保険の補償対象になりません。しかし、基本的に運転代行業者は、法律で保険に加入することが義務づけられているため、運転代行業者が事故を起こした場合には、運転代行業者の保険で対応することになります。なお、国土交通省が定める補償基準は、対人8000万円以上、車両・対物200万円以上となっております。事故によっては、基準より多く補償が必要な場合がありますので、利用する運転代行業者が加入している保険内容も確認することが重要です。

まずは現在の限定状況が、現在の状況と合っているか確認しましょう。そして、運転者限定特約を見直す最適なタイミングとしては、家族のライフステージが変わったときなどがあげられます。家族が運転免許を取得して車を運転する方が増えたとき、家族が独立して車を運転する方が減ったときなどに見直すと、必要な補償を受けられ、過剰に保険料を払うことがなくなります。

具体的には、以下のようなケースが挙げられます。

【例】運転者限定特約の見直しのタイミングと設定の変更

| 見直しのタイミング | 見直し後の設定例 | |

|---|---|---|

| 自分が結婚をした | (例)自分に加え、配偶者も運転するようになった | 本人限定⇒夫婦限定 |

| 家族が免許を取得した | (例)夫婦に加え、子どもも運転するようになった | 夫婦限定⇒家族限定 |

| 家族が同居した | (例)夫婦に加え、同居の父母も運転するようになった | 夫婦限定⇒家族限定 |

| 家族が別居した | (例)父母と別居し、夫婦だけで運転するようになった | 家族限定⇒夫婦限定 |

| 家族が結婚した | (例)子どもが結婚して、夫婦だけで運転するようになった | 家族限定⇒夫婦限定 |

| 別居の親族や友人・知人が 車を運転するようになった |

(例)結婚し別居している息子が、実家の車を運転するようになった | 家族限定⇒限定なし |

運転者限定特約の範囲として「家族限定」の設定をする場合には、その範囲がどこまでになるのかについて注意が必要です。「家族限定」の範囲は、一般的に記名被保険者、その配偶者、同居の親族、別居の未婚の子です。同居の家族とは、同一住居に居住している親族(6親等内の血族・配偶者・3親等内の姻族)です。保険会社によっては限定できる範囲が異なる場合がありますので、契約する保険会社の家族限定の範囲は確認しておきましょう。

別居の未婚の子とは、別の住所に住んでいる未婚の子どものことです。ここでいう「未婚」は、婚姻歴がないことを意味し、離婚歴がある子どもは未婚の子に含まれません。つまり、現在は結婚していなくても、婚姻歴がある場合には運転者限定特約が定める家族には含まれません。「家族限定」を選ぶ際、別居の未婚の子が範囲に含まれるときには婚姻歴の有無についても注意しましょう。

同居の親族も家族限定の範囲に含まれます。一般的に、生計の同一性や扶養関係は問われません。ただし、二世帯住宅の場合は、住宅の構造により同居と判断されるケースと別居と判断されるケースにわかれます。保険会社が判断するので、個別の確認が必要です。集合住宅(マンション・アパートなど)で別々の部屋に住んでいる親族は別居とみなされます。運転者限定特約が定める家族の範囲には含まれません。

運転者限定特約の範囲を家族限定にした場合には、「運転者年齢特約」を組み合わせることもできます。これは、運転される方の年齢を限定することによって保険料が割引される特約です。年齢条件の設定は「年齢を問わず補償」「21歳以上補償」「26歳以上補償」「30歳以上補償」「35歳以上補償」など、各保険会社によって異なりますが、家族(運転者)の中で最も若い方の年齢によって条件を決めることがポイントです。なお、年齢条件の適用は記名被保険者・配偶者・同居の親族のみとなるため、別居の子どもが帰省するという場合などは年齢条件を変更する必要はありません。

以上のように「家族限定」の補償の範囲は、注意が必要なので設定する前によく確認しておきましょう。なお、2019年1月の保険改定により「家族限定」を廃止する保険会社が複数社でてきました。この背景には、単身世帯や核家族化により、需要が少なくなっている傾向にあることが要因と考えられます。

したがって、加入する保険会社によっては家族限定ではなく本人限定や夫婦限定で運転者の範囲を限定し、保険料を抑える方法を検討することになります。また、最近では様々な場面にあわせた自働車保険があるので、普段は本人限定に設定しておき、子どもが帰省したときはコンビニやスマホで簡単に加入できる一日保険に加入するなど、必要に応じて保険に加入するという方法もあります。

また、運転者限定の範囲を見直すタイミングは、自動車保険の更新時期でなくでも可能です。ライフステージの変化があれば随時見直しすることをおすすめします。

「運転者限定特約」は、補償される運転者の範囲を限定することで、事故のリスクが下がり、保険料の割引が行われるしくみです。選択できる運転者の範囲は保険会社によって異なりますが、「本人限定」「夫婦限定」「家族限定」「限定なし」の4つから選択できるケースが多いといえます。

この特約を設定する際の注意点としては「特約をつけると、どのような場合に補償されなくなるのか」をしっかり理解しておくということでしょう。なぜなら、選択した範囲から外れる運転者は補償を受けられなくなってしまうからです。単純に保険料が安くなるからといって割引の大きい特約を設定してしまうと、万一の際に、大きな負担がかかるケースがでてきてしまうかもしれません。実際の車の利用状況に合わせて、正しく選択しましょう。

生命保険会社に約8年勤務後、住宅建築の建設会社に16年勤務。現在も建設会社で住宅取得資金や住宅ローンアドバイスを行う。また、ファイナンシャルプランナーとして、ライフプランをもとにした教育資金や自営業者の老後資金、保険見直しなどのアドバイスを行う。主婦・母・自営業の嫁・親の介護の経験を活かし、相談を受けている。

(地域密着型・お客様に寄り添うFP)

https://takasugi-fp.com

【保有資格】

AFP・2級FP技能士・住宅ローンアドバイザー

最短5分から

1番安い自動車保険を見つけよう!