※このサイトは楽天インシュアランスプランニング株式会社が運営し、掲載する保険会社に一括して見積もりを依頼するサービスを提供しています。

(最終更新日:2022年12月28日)

等級制度(ノンフリート等級制度)とは、自動車保険の保険料を左右する重要な要素の1つで、自動車保険の契約者の事故歴(保険金の請求歴)に応じて保険料の割増率や割引率を決めるしくみです。1等級から20等級までの等級区分とされ、等級が上がるほど保険料の割引率が高くなります。この記事では、どのような事故で保険料を請求すると等級が下がるのか、等級を上げるためにどのような工夫をするとよいかなどをわかりやすく解説。現在の自分の等級の調べ方や等級の引継ぎについてもご紹介します。

自動車保険の保険料が決まるうえで重要な要素の1つに「等級制度(ノンフリート等級制度)」というものがあります。これは、自動車保険の契約者の事故歴(保険金の請求歴)に応じて保険料の割増率や割引率を決めるしくみです。

なお、自動車保険に加入している自己所有・自己使用の自動車・バイクが9台以下の契約者を「ノンフリート契約者」と呼び、10台以上の契約者を「フリート契約者」と呼びます。そのため、一般的な契約台数の自動車保険契約者には、「ノンフリート等級制度」が適用されるといえます(10台以上の自動車保険の契約者には、別の制度が適用されます)。

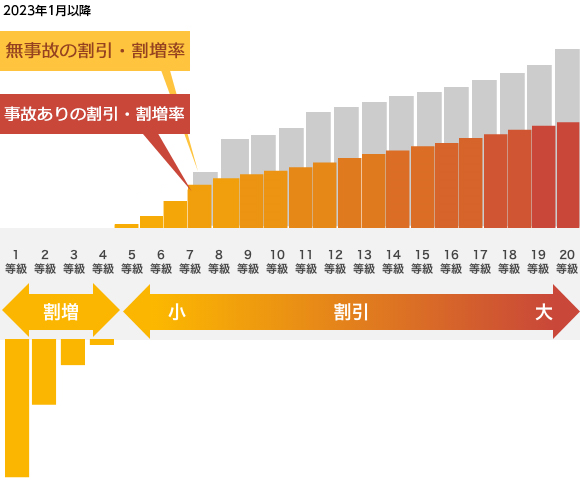

等級制度(ノンフリート等級制度)は、1等級~20等級の20段階に区分されています。数字が大きいほど保険料の割引率は高くなり、数字が小さくなるほど割引率は低くなります。さらに、4等級以下になると保険料の「割増」が適用されます。つまり、割引率が最も高いのは「20等級」、割増率が最も高いのは「1等級」となります。1~20等級の割引率、割増率のしくみのイメージは以下の表のとおりです。

損害保険料率算出機構が発表している「自動車保険の概況2022年度(2021年度統計)」によれば、下の図の「1等級」と「20等級」における割引率の差は最大で約5.62倍となります。そのため、仮に同じ自動車保険に加入していても、等級により保険料は大きく異なることがあります(なお、「等級制度(ノンフリート等級制度)」で適用される割増率・割引率は保険会社で異なります)。

等級が上がるほど保険料の割引率が高くなる

等級制度(ノンフリート等級制度)は、初めて自動車保険を契約する方は、年齢、性別、車種などに関わらず、最初は6等級からスタートします。1年目に無事故で過ごすと、2年目からは1等級上がり7等級が適用されて割引率が上がります。その後、8等級、9等級…という進み方になり上限の20等級になると、翌年も無事故で自動車保険を使用しなかった場合は20等級のままとなります。

基本的には、6等級からスタートする自動車保険ですが、契約条件によっては7等級からもスタートできます。具体的には、「セカンドカー割引」を適用し新規契約を締結すると7等級からスタートできます。条件を満たす方は活用するべきといえるでしょう(セカンドカー割引については後述します)。

前述の図(「等級が上がるほど保険料の割引率が高くなる」参照)を見ると、等級制度(ノンフリート等級制度)の7等級~20等級には、「事故ありの割引・割増率」と「無事故の割引・割増率」が設けられていることがわかります。「事故あり」は事故を起こして保険を利用した方に適用される係数(=事故あり係数)で、「無事故」は事故を起こしていない方に適用される係数です(=無事故係数)。前年の契約の事故の有無により、これらの係数が適用されて翌年の契約の保険料に反映されます。

したがって、同じ等級でも、「事故あり」と「無事故」では割引率が異なります。「事故あり」と「無事故」の割引率の差がもっとも大きいのが20等級で、その差は最大1.32倍となっています(出典:損害保険料算出機構「自動車保険の概況2022年度(2021年度統計)」)。

同じ等級であっても、「事故あり」と「無事故」で割引率が異なる理由は、事故ありの契約者の方が無事故の契約者よりもリスクが高いと考えられているからです。等級間の不公平を改善するため、設けられたしくみです。では、等級が変わると保険料はどれくらい上がるのでしょうか?具体的な割引率・割増率については、等級別に一覧でまとめている以下の表が参考になります。

自動車保険の等級による割引率・割増率

| 等級 | 無事故 | 事故有 |

|---|---|---|

| 20等級 | -63% | -51% |

| 19等級 | -57% | -50% |

| 18等級 | -56% | -46% |

| 17等級 | -55% | -44% |

| 16等級 | -54% | -32% |

| 15等級 | -53% | -28% |

| 14等級 | -52% | -25% |

| 13等級 | -51% | -24% |

| 12等級 | -50% | -22% |

| 11等級 | -48% | -20% |

| 10等級 | -46% | -19% |

| 9等級 | -44% | -18% |

| 8等級 | -38% | -15% |

| 7等級 | -27% | -14% |

| 6等級 | -13% | |

| 5等級 | -2% | |

| 4等級 | 7% | |

| 3等級 | 38% | |

| 2等級 | 63% | |

| 1等級 | 108% | |

(出典)一般社団法人 日本損害保険協会「損害保険Q&A」より

なお、ご自身が現在何等級になっているかわからない、調べ方がわからない、どこに書いてあるのかわからないという方は、保険会社が発行する保険証券で確認しましょう。そのほか、自動車保険を契約している保険会社の公式サイトに設けられた「マイページ」などや保険会社の窓口や問い合わせ先等でも確認できます。

保険証券などを見ると、6等級と7等級には、等級の後ろにアルファベットがついているのをご存知でしょうか。例えば「6S」や「7F」のように記載されています。これは、新規か継続かを意味しています。同じ6でも、新規と継続では、割引率が異なるため新規契約は「S」、前年に契約がある「継続」は「F」と区別しているのです。自動車保険に新規で加入した場合には、6か7の等級になりますが、継続の場合も6や7の等級もあります。例えば、前年に9等級で事故をして3等級ダウンすると6F等級になります。

「等級制度(ノンフリート等級制度)」における等級は、原則として、事故を起こして保険を利用すると下がります。しかし、すべての事故で等級が下がるわけではありません。事故には、等級に影響する事故と影響しない事故があります。それぞれ、どのような事故が該当するのでしょうか。

等級が下がる事故は、「3等級ダウン事故」と「1等級ダウン事故」にわかれます。3等級ダウン事故とは1件で翌年の等級が3等級ダウンする事故、1等級ダウン事故とは1件で翌年の等級が1等級ダウンする事故です。後述するノーカウント事故以外は、いずれかに該当します。事故を起こして保険を利用すると、一部の例外を除いて等級は下がると考えればよいでしょう。

等級が下がる事故・下がらない事故

| 等級が下がる事故 | 等級が下がらない事故 | ||

|---|---|---|---|

| 事故 | 3等級ダウン事故 | 1等級ダウン事故 | ノーカウント事故 |

| 事故の例 | ・他人を死傷させた ・他人のものを壊した ・自分の車を壊した |

・契約車両の盗難・落書き ・台風による損害などで車両保険等を使った場合 |

・人身傷害保険事故 ・搭乗者傷害保険事故 ・個人賠償特約事故 |

| 翌年の等級 | 1件の事故で翌年の等級が3等級下がる | 1件の事故で翌年の等級が1等級下がる | 翌年の等級への影響はない |

| 事故あり係数適用期間 | 3年間 | 1年間 | ― |

前述の「等級が下がる事故・下がらない事故」の表に「事故あり係数適用期間」という欄があります。この「事故あり係数適用期間」とは、事故あり係数は契約開始時点では「0」とされ、無事故であれば「0」のままです。しかし、事故で等級が下がってしまった場合は、等級が下がった分「事故あり係数適用期間」になります。具体的には、3等級下がると事故あり係数適用期間は「3年」に、1等級下がると「1年」になるというわけです。

保険料の計算には、「事故あり」か「無事故」かが大きく関係していて、「無事故」の契約の方が「事故あり」の契約より割引率が高くなり保険料が安くなります。仮に事故で等級が下がっても、いつから「事故あり係数」がなくなるのか、「事故あり係数適用期間」をみればわかるしくみとなっています。

以下の例のように、幅広い事故が3等級ダウン事故に該当します。3等級ダウン事故を起こすと翌年以降の保険料は大きく上がってしまいます。「等級ダウン」と、割引率を計算する際に使用する「事故あり係数」の両方が適用されるため、割引率が下がってしまうからです。

【3等級ダウン事故の例】

・交差点で歩行者に衝突し、対人賠償保険から保険金が支払われた事故

・他人の自動車に追突し、対物賠償保険から保険金が支払われた事故

・当て逃げにあって、車両保険から保険金が支払われた事故

・自宅の塀に自動車をぶつけて、車両保険から保険金が支払われた事故

1件の事故で翌年の等級が1等級下がる1等級ダウン事故の例は以下の通りです。1等級ダウン事故を起こすと、等級が下がり、事故あり係数が適用されるため、翌年の保険料は上がります。

【1等級ダウン事故の例】

・自動車が盗難に遭い、車両保険から保険金が支払われた事故

・自動車が台風などで水災に遭い、車両保険から保険金が支払われた事故

・台風で飛んできた看板が自動車に当たり、車両保険から保険金が支払われた事故

・自動車がいたずらに遭い、車両保険から保険金が支払われた事故

・自動車が飛び石で傷つき、車両保険から保険金が支払われた事故

事故の中には、等級制度(ノンフリート等級制度)で事故件数として数えない事故があります。このような事故を「ノーカウント事故」といいます。ノーカウント事故は等級に影響を与えません。ノーカウント事故の例は以下の通りです。同じ年に等級ダウン事故を起こしていなければ、以下の事故などで保険を使っても翌年の等級はアップします。

【ノーカウント事故の例】

・自動車事故でケガをして人身傷害保険から保険金が支払われた事故

・自動車事故でケガをして搭乗者傷害保険から保険金が支払われた事故

・無保険車傷害保険から保険金が支払われた事故

・原動機付自転車で他人とぶつかり、ファミリーバイク特約から保険金が支払われた事故

・弁護士費用特約から保険金が支払われたもらい事故

・自分に過失がなく、相手の自動車保険から保険金が支払われた事故

等級ダウンについて注意したいのが、自損事故で車両保険を利用する場合です。車両保険を利用すると等級は下がってしまいます。そのため、車両保険を使うよりも自己負担で修理したほうがいいケースがあります。

具体的には「免責金額」の設定に注意が必要です。免責金額とは車の修理代を自己負担する金額のことで、「免責ゼロ」は自己負担がなく保険で修理するということです。例えば、免責10万円の設定で修理代12万円の場合に保険を利用したら、次回の保険料がどのくらい上がってしまうかを確認する必要があるでしょう。また、免責金額の設定は、保険料にも影響していて、免責金額を高く設定すると保険料は安くなり、免責金額が0に近いほど保険料は高くなります。車両保険を利用するかどうかは、等級が下がった後の保険料、修理代、免責金額を確認したうえで決めるとよいでしょう。等級が下がった場合の保険料のシミュレーションは、加入している保険会社に問い合わせしてみてください。

自動車保険を乗り換える場合に等級が変わることがあるのでしょうか?結論としては、保険会社を変更したからといって、等級が変わることはありません。乗り換え前の等級が適用され他社に継承ができます。

なお、自動車保険の乗り換えによって1等級~5等級である状態を6等級に戻すことや、事故あり係数の適用期間をリセットすることはできません。これらができない理由は、保険会社間で情報交換を行っているからです。前契約の満期日または解約日の翌日から13カ月以内に契約した場合、乗り換え前の等級、事故あり係数適用期間が引き継がれます。

自動車保険の乗り換えを検討している方は、等級を引き継ぐタイミングに注意が必要です。

満期日を待って乗り換えると、新契約の等級は1等級上がります。満期日を待たずに乗り換えると、新契約の等級は据え置きとなります。新契約に乗り換えてから1年間は、旧契約時の等級で過ごさなければならないのです。1等級上がるのに「旧契約期間+1年」かかってしまいます。以上の理由から、等級を引き継ぐ場合は、満期日を待ってから乗り換える方が多いようです。

自動車保険を乗り換えるときは、新契約の始期日(補償が始まる日)にも注意が必要です。設定を間違えると、無保険状態になる空白期間が生まれてしまいます。特別な理由がない限り、新契約の始期日は旧契約の満期日、解約日に設定しましょう。こうすることで、無保険状態になることを防げます。

等級を引き継げる期間も理解しておかなければなりません。等級を引き継げるのは、前契約の満期日または解約日の翌日から7日間です。この間に新しい自動車保険の始期日があれば等級を引き継げます。8日以上の空白が生じると等級を引き継げなくなってしまいます。等級を引き継ぎたい場合は、忘れずに手続きを済ませましょう。

車を新車に買い替えた場合には、自動車保険はどうなるのでしょうか。要件を満たしていれば「車両入替」の手続きをすることで、古い車で加入していた自動車保険を引く継ぐことができます。等級が高い場合には、新しく自動車保険に加入するよりも保険料が抑えられる可能性がありますのでぜひ覚えておくとよいでしょう。

なお、車両入替により自動車保険を引き継ぐときには、そのタイミングにも注意が必要です。保険会社の乗り換え(保険会社の変更)によるの等級引継ぎとは違った注意点があります。車両入替の手続きは新しい車の納車日前に行う必要があるということです。まずは納車日がわかったら、保険会社に車両入替の連絡をすることをおすすめします。もしも、自動車保険の補償する車が古い車のままで新しい車の納車後すぐに事故を起こしてしまったら、原則として補償は受けられません。ただし、車両入替の猶予期間(納車の30日以内)がある場合もあります。いずれにしても、車両入替の手続きを忘れないように注意しましょう。なお、車両入替により等級の引継ぎを行っても、新しい車の型式や年式によって保険料が変化する場合がありますのでご注意ください。

子どもが自動車を購入したなどの理由で、家族間で等級を引き継ぎたいと考えることもあるでしょう。自動車保険の等級は、家族間でも引き継げます。ただし、だれでもにでも譲渡ができるわけではありません。

記名被保険者を名義変更することで、等級を引き継ぐことができます。等級を引き継げるのは以下の条件に該当する方だけです。記名被保険者の配偶者以外は、同居していることを求められます。進学や就職などで別居する予定の子どもに等級を引き継ぎたい場合は、同居期間中に手続きを済ませなければなりません。ちなみに、記名被保険者とは、契約車両を主に運転する人のことです。保険証券の記名被保険者欄で確認できます。保険契約者と必ずしも同じとは限りません。保険契約者は保険料の支払う人なので契約者変更をするかどうかは注意しましょう。

【自動車保険の等級を引き継げる家族の条件】

・記名被保険者の配偶者

・記名被保険者の同居の親族

・記名被保険者の配偶者の同居の親族

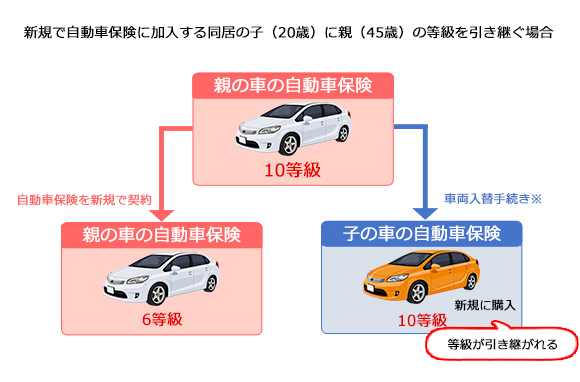

たとえば、下図のように新規で自動車保険に加入する同居の子(20歳)に、親(45歳)の等級を引き継ぐとしましょう。以下の例では、親が新規で自動車保険に加入しています。新規加入なので、親の等級は6等級(あるいは7等級)からスタートします。子の代わりに親が6等級(あるいは7等級)になるのであれば等級を引き継ぐ意味はないと思えますが、実際はそうではありません。多くの場合、保険料の総額は安くなります。

同居の親子間における等級の引継ぎ

※車両入替手続きには、記名被保険者の変更も含みます。

(注)等級を引継ぐことができる条件は、保険会社によって異なります。契約中の保険会社でご確認ください。

【同居の親子間における等級引継ぎ手続きの方法・流れ】

(1) 車両入替手続きを行い、契約している親の車を子の車に入れ替える

(2) 親が加入している自動車保険の記名被保険者を子に変更する

(3) 親が新規で自動車保険に加入する

保険料の総額を抑えられる理由は大きく2つに分かれます。

1つ目の理由は「年齢条件」です。年齢条件とは、補償を適用する運転者の範囲を年齢で制限することで割引を受けられるしくみです。年齢条件には、一般的には以下のような区分などがあります。補償の範囲を若い人まで広げるほど保険料は高くなります。若い人ほど事故を起こすリスクは高いと考えられているからです。

なお、20歳の子の場合の年齢区分は「年齢を問わず補償」になります。保険料は最も高くなりますが、親の等級を引き継ぐことによる保険料ダウンが期待できます。一方の親は、6等級からのスタートとなりますが「30歳以上補償」に区分されるので、子が6等級で契約するよりも保険料は抑えられます。以上の結果、総額として保険料を抑えられることが多いのです。

【年齢条件の区分】

・年齢を問わず補償

・21歳以上補償

・26歳以上補償

・30歳以上補償

(年齢区分は保険会社によって異なります。)

保険料の総額を抑えられる2つ目の理由は「割引制度」です。運転の経験・実績とも豊富な親は、さまざまな割引制度を適用できる可能性があります。たとえば、ゴールド免許を保有している優良運転者であれば、ゴールド免許割引を適用できます。具体的な割引率は保険会社で異なりますが、20%程度の割引を受けられることもあります。割引の適用を受けることができる親が新規契約に回ることで、保険料の総額を抑えやすくなります。

等級の引継ぎは、保険料を抑えるための、よい制度といえますね。ただし、たとえ家族でも「別居」の場合は、等級の引継ぎはできませんのでご注意ください。

また、万が一自動車保険の契約者が亡くなった場合には、相続して自働車保険の名義変更を行います。法定相続人が相続しますが、等級の引継ぎができる法定相続人が相続するようにするとよいでしょう。なぜなら、「別居」の親族は等級引継ぎができないからです。「同居」の親族が相続すると等級引継ぎが可能です。「相続」の場面でも「同居」と「別居」で分けられるので注意しましょう。

これまでの解説で、等級が上がるほど、保険料が下がる傾向にあることはご理解できたと思います。では、等級はどのような状況で、いつ上がるのでしょうか?どんな上がり方なのでしょうか?具体的には、1年間無事故などで過ごすと、翌年からは毎年1等級上がります。したがって、交通事故を起こさないよう安全運転を心がけることが大切です。そのほかに等級を上げるためにどのような工夫があるでしょうか?

セカンドカー割引は、2台目以降の自動車で新規契約するときに割引を受けられる制度です。具体的には、新規契約では「6等級」からスタートするところを、「7等級」からスタートできるようになります。有利な条件で新規契約を結べるといえるでしょう。

ただし、だれでも適用できるわけではありません。セカンドカー割引を適用するには、一般的には以下の条件などを満たす必要があります。多くの保険会社で用意している割引制度なので、適用の可否を確認しておくとよいでしょう。

【セカンドカー割引の適用条件】

・1台目の自動車保険のノンフリート等級制度が11等級以上

・1台目の用途・車種が「自家用8車種」※

・2台目以降の自動車保険の記名被保険者ならびに自動車の所有者が個人

・2台目以降の自動車保険の記名被保険者が、1台目の自動車保険の「記名被保険者」、「記名被保険者の配偶者」、「記名被保険者またはその配偶者の同居の親族」のいずれか

・2台目以降の自動車の所有者が、1台目の所有者、1台目の自動車保険の「記名被保険者」、「記名被保険者の配偶者」、「記名被保険者またはその配偶者の同居の親族」のいずれか

(上記の適用条件は、保険会社によって異なります。)

※「自家用8車種」とは、「用途・車種」が次に該当する自動車のことをいいます。

(1)自家用普通乗用車、(2)自家用小型乗用車、(3)自家用軽四輪乗用車、(4)自家用小型貨物車、(5)自家用軽四輪貨物車、(6)自家用普通貨物車(最大積載量0.5トン以下)、(7)自家用普通貨物車(最大積載量0.5トン超2トン以下)、(8)特種用途自動車(キャンピング車)

「3等級ダウン事故」、「1等級ダウン事故」で保険を使うと、翌年の保険料は上がってしまいます。そのため、損害額がそれほど大きくない事故では、保険を使わない選択も検討するとよいでしょう。判断基準の1つになるのが、支払われる保険金額と翌年以降の保険料増額分のバランスです。支払われる保険金額の方が多い場合は、安心して保険を使えますが、翌年以降の保険料増額分の方が多い場合は、よく考えてから保険を使う必要があります。検討を進めるときは、3等級ダウン事故に注意が必要です。保険を使った翌年から3年にわたり事故ありが適用されるので、3年間のトータルで保険料増額分を考えなければなりません。判断に迷うときは、保険会社の窓口等で相談してみましょう。

引越しや転勤など、何かしらの理由で自動車を一時的に運転しなくなり、自動車保険を解約する、満期時に継続しないケースがあります。このようなときに利用したいのが、各保険会社が発行している中断証明書です。中断証明書は、自動車保険を解約後、一定期間内(最大10年)であれば解約前の等級を引き継げる証明書です。自動車保険を解約し再契約する場合、通常、6等級または7等級からスタートしますが、中断証明書を発行しておけば解約前と同じ等級からスタートできます。中断証明書を発行できる基本的な条件は以下の通りです。

中断証明書は、保険会社に必要書類を提出することで発行できます。基本的には、中断証明書の発行に手数料はかかりません。中断証明書を発行する際に必要となるのは、中断日時点で発行条件を満たしていることを確認できる書類です。具体的な内容はケースで異なるので、保険会社に相談するとよいでしょう。

【中断証明書を発行できる条件】

・中断する契約の等級が7~20等級

・中断日(満期日または解約日)の翌日から5年以内に申し出を行う

・自動車の状態が以下のいずれかに該当する

(1)契約している自動車を廃車、譲渡、リース会社へ返還した

(2)契約している自動車の車検が切れた

(3)契約している自動車が盗難された

(4)契約していた自動車が別の保険契約へ車両入替された

(発行条件は保険会社で異なります。)

自動車保険の契約には、一般的な保険期間とされる1年契約以外に3年や7年などの「長期契約」があります。補償内容は1年契約と変わりませんが、事故をした時の等級の進み方に大きな違いがあります。例えば、10等級の契約の車が3等級ダウンの事故をしてしまった場合、「短期契約(1年契約)」の場合だと、翌年に3等級ダウンして7等級になります。そして、3年目に8等級、4年目に9等級になります。一方、「長期契約(3年契約)」の場合には、契約期間中に等級がダウンする事故を起こしても保険料と等級が据え置きになります。そして、次回の契約時に事故の影響を考慮した等級、事故あり係数適用期間、保険料に変更されます。

なお、「長期契約」の注意点は、自動車保険の契約を他の保険会社に乗り換えるため契約期間中に解約すると加入前の等級に戻ってしまうことです。例えば、10等級の契約を他社契約に乗り換える場合、「1年契約」の場合にはそのまま10等級となりますが「3年契約」の場合には契約2年目の場合は他社へ乗り換えると契約1年目の9等級に戻ってしまうのです。そのため、他社へ乗り換える際は、タイミングに注意しましょう。

等級制度(ノンフリート等級制度)は、契約者の事故歴(保険金請求歴)に応じて保険料の割引・割増率を決めるしくみです。自動車保険の割増率が最も高い1等級から、割引率が最も高い20等級まで、20段階に区分されており、すべての自動車保険契約者がいずれかの等級にあてはめられます。1年間、無事故で過ごすと1等級アップし、事故を起こして保険金を請求すると、3等級ダウンまたは1等級ダウンとなります(ノーカウント事故を除く)。自動車保険の保険料に大きな影響を与えるしくみですので、知識として備えておくと、自動車保険料を賢く抑えることもできます。ぜひ理解しておくとよいでしょう。

生命保険会社に約8年勤務後、住宅建築の建設会社に16年勤務。現在も建設会社で住宅取得資金や住宅ローンアドバイスを行う。また、ファイナンシャルプランナーとして、ライフプランをもとにした教育資金や自営業者の老後資金、保険見直しなどのアドバイスを行う。主婦・母・自営業の嫁・親の介護の経験を活かし、相談を受けている。

(地域密着型・お客様に寄り添うFP)

https://takasugi-fp.com

【保有資格】

AFP・2級FP技能士・住宅ローンアドバイザー

2212878-2401

最短5分から

1番安い自動車保険を見つけよう!